《新時代的中國綠色發展》白皮書

國務院新聞辦公室19日發布《新時代的中國綠色發展》白皮書。全文如下:

新時代的中國綠色發展

(2023年1月)

中華人民共和國

國務院新聞辦公室

目錄

前言

一、堅定不移走綠色發展之路

(一)堅持以人民為中心的發展思想

(二)著眼中華民族永續發展

(三)堅持系統觀念統籌推進

(四)共謀全球可持續發展

三、產業結構持續調整優化中國堅持創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念,以創新驅動為引領塑造經濟發展新動能新優勢,以資源環境剛性約束推動產業結構深度調整,以強化區域協作持續優化產業空間布局,經濟發展既保持了量的合理增長,也實現了質的穩步提升,開創了高質量發展的新局面。

(一)大力發展戰略性新興產業

實施創新驅動發展戰略,把科技創新作為調整產業結構、促進經濟社會綠色低碳轉型的動力和保障,戰略性新興產業成為經濟發展的重要引擎,經濟發展的含金量和含綠量顯著提升。

科技創新投入力度逐步加大。全社會研發投入由2012年的1.03萬億元增長到2021年的2.80萬億元,研發投入強度由1.91%提高到2.44%,已接近經合組織國家平均水平。企業研發投入力度不斷加大,占全社會研發投入比例達到76%以上。截至2021年底,中國節能環保產業有效發明專利4.9萬件,新能源產業有效發明專利6萬件,分別是2017年底的1.6倍、1.7倍。2011年至2020年,中國環境技術發明專利申請總量接近全球60%,是全球布局環境技術創新最積極的國家。

新興技術成為經濟發展重要支撐。人工智能、大數據、區塊鏈、量子通信等新興技術加快應用,培育了智能終端、遠程醫療、在線教育等新產品、新業態,在經濟發展中的帶動作用不斷增強。數字經濟規模居世界第二位,“十三五”期間(2016-2020年),信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值年均增速高達21%。互聯網、大數據、人工智能、5G等新興技術與傳統產業深度融合,先進制造業和現代服務業融合發展步伐加快,2021年,高技術制造業、裝備制造業增加值占規模以上工業增加值比重分別為15.1%、32.4%,較2012年分別提高5.7和4.2個百分點,“中國制造”逐步向“中國智造”轉型升級。

綠色產業規模持續壯大。可再生能源產業發展迅速,風電、光伏發電等清潔能源設備生產規模居世界第一,多晶硅、硅片、電池和組件占全球產量的70%以上。節能環保產業質量效益持續提升,形成了覆蓋節能、節水、環保、可再生能源等各領域的綠色技術裝備制造體系,綠色技術裝備和產品供給能力顯著增強,綠色裝備制造成本持續下降,能源設備、節水設備、污染治理、環境監測等多個領域技術已達到國際先進水平。綜合能源服務、合同能源管理、合同節水管理、環境污染第三方治理、碳排放管理綜合服務等新業態新模式不斷發展壯大,2021年節能環保產業產值超過8萬億元。各地方積極探索生態產品價值實現方式路徑,都市現代農業、休閑農業、生態旅游、森林康養、精品民宿、田園綜合體等生態產業新模式快速發展。

(二)引導資源型產業有序發展

中國持續深化供給側結構性改革,改變過多依賴增加資源消耗、過多依賴規模粗放擴張、過多依賴高耗能高排放產業的發展模式,以環境承載力作為剛性約束,嚴控高耗能、高排放、高耗水行業產能規模,推動產業結構持續優化。

化解過剩產能和淘汰落后產能。在保障產業鏈供應鏈安全的同時,積極穩妥化解過剩產能、淘汰落后產能,對鋼鐵、水泥、電解鋁等資源消耗量高、污染物排放量大的行業實行產能等量或減量置換政策。“十三五”期間(2016-2020年),累計退出鋼鐵過剩產能1.5億噸以上、水泥過剩產能3億噸,地條鋼全部出清,電解鋁、水泥等行業的落后產能基本出清。

堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目發展。提高部分重點行業土地、環保、節能、節水、技術、安全等方面的準入條件,對高耗能行業實施差別電價、階梯電價、懲罰性電價等差別化電價政策。對高耗能、高排放、低水平項目實行清單管理、分類處置、動態監控,嚴肅查處違法違規建設運行的項目。水資源短缺和超載地區,限制新建各類開發區和高耗水項目。

(三)優化產業區域布局

綜合考慮能源資源、環境容量、市場空間等因素,推動相關產業向更具發展條件和潛力的地區集中集聚,優化生產力布局,深化區域間分工協作,加快形成布局合理、集約高效、協調協同的現代化產業發展格局。

推進原材料產業合理布局。統籌煤水資源和環境容量等因素,在中西部地區規劃布局了若干個現代煤化工產業示范區,深入開展煤化工產業技術升級示范。在沿海地區高水平建設一批大型石化產業基地,推動石化行業安全、綠色、集聚、高效發展。

深化各地區分工協作。充分發揮各地區比較優勢,依托資源環境稟賦和產業發展基礎,探索建立和完善利益共享機制,強化東部和中西部地區之間多類型、多機制產業分工協作,形成協調聯動、優勢互補、共同發展的新格局。通過產業轉移和地區協作,在破解產業發展資源環境約束的同時,為東部發展高新產業騰出空間、促進中西部欠發達地區工業化和城鎮化進程,增強了區域發展的平衡性和協調性。

四、綠色生產方式廣泛推行

中國加快構建綠色低碳循環發展的經濟體系,大力推行綠色生產方式,推動能源革命和資源節約集約利用,系統推進清潔生產,統籌減污降碳協同增效,實現經濟社會發展和生態環境保護的協調統一。

(一)促進傳統產業綠色轉型

將綠色發展理念融入工業、農業、服務業全鏈條各環節,積極構建綠色低碳循環發展的生產體系,以節能、減排、增效為目標,大力推進技術創新、模式創新、標準創新,全面提升傳統產業綠色化水平。

推進工業綠色發展。持續開展綠色制造體系建設,完善綠色工廠、綠色園區、綠色供應鏈、綠色產品評價標準,引導企業創新綠色產品設計、使用綠色低碳環保工藝和設備,優化園區企業、產業和基礎設施空間布局,加快構建綠色產業鏈供應鏈。按照“橫向耦合、縱向延伸、循環鏈接”原則,大力推進園區循環化改造,推動產業循環式組織、企業循環化生產。全面開展清潔生產審核,積極實施清潔生產改造,大幅提高清潔生產整體水平。全面推進數字化改造,重點領域關鍵工序數控化率由2012年的24.6%提高到2021年的55.3%,數字化研發設計工具普及率由48.8%提高到74.7%。截至2021年底,累計建成綠色工廠2783家、綠色工業園區223家、綠色供應鏈管理企業296家,制造業綠色化水平顯著提升。

轉變農業生產方式。創新農業綠色發展體制機制,拓展農業多種功能,發掘鄉村多元價值,加強農業資源保護利用。逐步健全耕地保護制度和輪作休耕制度,全面落實永久基本農田特殊保護,耕地減少勢頭得到初步遏制。穩步推進國家黑土地保護,全國耕地質量穩步提升。多措并舉推進農業節水和化肥農藥減量增效,2021年,農田灌溉水有效利用系數達到0.568。大力發展農業循環經濟,推廣種養加結合、農牧漁結合、產加銷一體等循環型農業生產模式,強化農業廢棄物資源化利用。統籌推進農業生產和農產品兩個“三品一標”(品種培優、品質提升、品牌打造和標準化生產,綠色、有機、地理標志和達標合格農產品),深入實施地理標志農產品保護工程,全國綠色食品、有機農產品數量6萬個,農產品質量安全水平穩步提高,優質農產品供給明顯增加,有效促進了產業提檔升級、農民增收致富。

提升服務業綠色化水平。積極培育商貿流通綠色主體,開展綠色商場創建。截至2021年底,全國共創建綠色商場592家。持續提升信息服務業能效水平,部分綠色數據中心已達世界領先水平。升級完善快遞綠色包裝標準體系,推進快遞包裝減量化標準化循環化,引導生產商、消費者使用可循環快遞包裝和可降解包裝,推進電子商務企業綠色發展。截至2021年底,電商快件不再二次包裝率達到80.5%,全國快遞包裝瘦身膠帶、循環中轉袋使用基本實現全覆蓋。推進會展業綠色發展,制定行業相關綠色標準,推動辦展設施循環使用。全面實施鐵路電子客票,推廣電子發票應用,大幅減少票紙用量。在餐飲行業逐步淘汰一次性餐具,倡導賓館、酒店不主動提供一次性用品。

(二)推動能源綠色低碳發展

中國立足能源資源稟賦,堅持先立后破、通盤謀劃,在不斷增強能源供應保障能力的基礎上,加快構建新型能源體系,推動清潔能源消費占比大幅提升,能源結構綠色低碳轉型成效顯著。

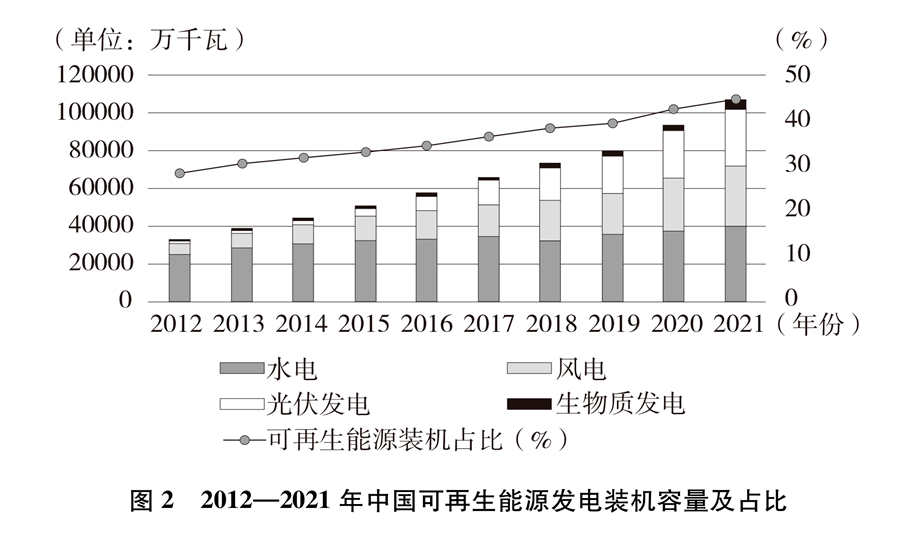

大力發展非化石能源。加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設,積極穩妥發展海上風電,積極推廣城鎮、農村屋頂光伏,鼓勵發展鄉村分散式風電。以西南地區主要河流為重點,有序推進流域大型水電基地建設。因地制宜發展太陽能熱利用、生物質能、地熱能和海洋能,積極安全有序發展核電,大力發展城鎮生活垃圾焚燒發電。堅持創新引領,積極發展氫能源。加快構建適應新能源占比逐漸提高的新型電力系統,開展可再生能源電力消納責任權重考核,推動可再生能源高效消納。截至2021年底,清潔能源消費比重由2012年的14.5%升至25.5%,煤炭消費比重由2012年的68.5%降至56.0%;可再生能源發電裝機突破10億千瓦,占總發電裝機容量的44.8%,其中水電、風電、光伏發電裝機均超3億千瓦,均居世界第一。

提高化石能源清潔高效利用水平。以促進煤電清潔低碳發展為目標,開展煤電節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯動”,新增煤電機組執行更嚴格節能標準,發電效率、污染物排放控制達到世界領先水平。推動終端用能清潔化,推行天然氣、電力和可再生能源等替代煤炭,積極推進北方地區冬季清潔取暖。在城鎮燃氣、工業燃料、燃氣發電、交通運輸等領域有序推進天然氣高效利用,發展天然氣熱電冷聯供。實施成品油質量升級專項行動,用不到10年時間走完發達國家30多年成品油質量升級之路,成品油質量達到國際先進水平,有效減少了汽車尾氣污染物排放。

(三)構建綠色交通運輸體系

交通運輸行業能源消耗大、污染物和溫室氣體排放多,是實現綠色發展需要重點關注的領域。中國以提升交通運輸裝備能效水平為基礎,以優化用能結構、提高組織效率為關鍵,加快綠色交通運輸體系建設,讓運輸更加環保、出行更加低碳。

優化交通運輸結構。加快推進鐵路專用線建設,推動大宗貨物“公轉鐵”“公轉水”,深入開展多式聯運。2021年,鐵路、水路貨運量合計占比達到24.56%,比2012年提高3.85個百分點。深入實施城市公共交通優先發展戰略,截至2021年底,已有51個城市開通運營城市軌道交通線路275條,運營里程超過8700公里;公交專用車道從2012年的5256公里增長到2021年的18264公里。

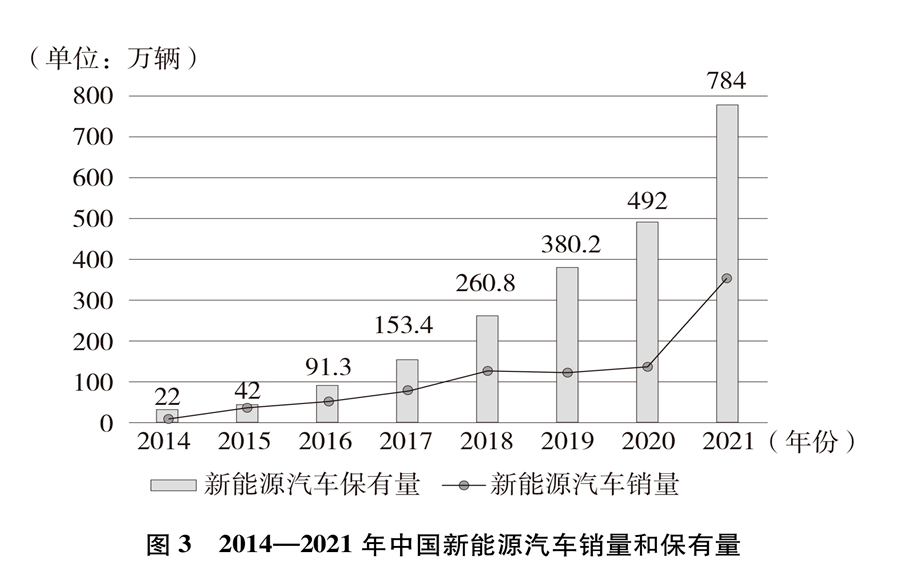

推進交通運輸工具綠色轉型。在城市公交、出租、環衛、物流配送、民航、機場以及黨政機關大力推廣新能源汽車,截至2021年底,中國新能源汽車保有量達到784萬輛,占全球保有量的一半左右;新能源公交車達到50.89萬輛,占公交車總量的71.7%;新能源出租汽車達到20.78萬輛。不斷推進鐵路移動裝備的綠色轉型,鐵路內燃機車占比由2012年的51%降低到2021年的36%。提升機動車污染物排放標準,推進船舶使用LNG動力和岸電受電設施改造,加快老舊車船改造淘汰,2012年以來,累計淘汰黃標車和老舊車3000多萬輛,拆解改造內河船舶4.71萬艘。

提升交通基礎設施綠色化水平。開展綠色公路建設專項行動,大力推動廢舊路面材料再生利用,截至2021年底,高速公路、普通國省道廢舊路面材料循環利用率分別達到95%、80%以上。持續提升公路綠化水平,干線公路綠化里程達到57萬公里,比2012年增加約20萬公里。推進鐵路電氣化改造,電氣化率從2012年的52.3%上升至2021年的73.3%。深入推進港口和公路綠色交通配套設施建設,截至2021年底,主要港口五類專業化泊位岸電設施覆蓋率達75%;高速公路服務區建成13374個充電樁,數量居全球第一。

(四)推進資源節約集約利用

作為資源需求大國,中國加快資源利用方式根本轉變,努力用最少的資源環境代價取得最大的經濟社會效益,讓當代人過上幸福生活,為子孫后代留下生存根基,為全球資源環境可持續發展作出重大貢獻。

提高能源利用效率。完善能源消耗總量和強度調控,重點控制化石能源消費。大力推廣技術節能、管理節能、結構節能,推動能源利用效率持續提升。開展萬家企業節能低碳行動、重點用能單位百千萬行動、能效“領跑者”引領行動,組織實施鋼鐵、電力、化工等高耗能行業節能降碳改造,強化用能單位節能管理,推動重點行業大中型企業能效達到世界先進水平。2012年以來,中國以年均3%的能源消費增速支撐了年均6.6%的經濟增長,2021年萬元國內生產總值能耗較2012年下降26.4%。

提升水資源利用效率。強化水資源剛性約束,依據水資源稟賦合理確定產業和城市布局。開展國家節水行動,實施水資源消耗總量和強度雙控。對高耗水行業實施節水技術改造,推廣農業高效節水灌溉。創建節水型城市,推行水效標識制度和節水產品認證,推廣普及節水器具,城市人均綜合用水量持續下降。中國還將再生水、淡化海水、集蓄雨水、微咸水、礦井水等非常規水源納入水資源統一配置,有效緩解了缺水地區的水資源供需矛盾。2021年,萬元國內生產總值用水量較2012年下降45%。

強化土地節約集約利用。完善城鄉用地標準體系、嚴格各類建設用地標準管控和項目審批,推進交通、能源、水利等基礎設施項目節約集約用地,嚴控新增建設用地。強化農村土地管理,穩步推進農村集體建設用地節約集約利用。建立建設用地增量安排與消化存量掛鉤機制和閑置土地收回機制,盤活存量用地。2012-2021年,單位國內生產總值建設用地使用面積下降40.85%。

科學利用海洋資源。嚴格管控圍填海,除國家重大項目外,全面禁止圍填海,分類處置圍填海歷史遺留問題。建立自然岸線保有率控制制度,對海岸線實施分類保護、節約利用,嚴格保護無居民海島,最大程度減少開發利用。

提高資源綜合利用水平。開展綠色礦山建設,大力推進綠色勘查和綠色開采,提升重要礦產資源開采回采率、選礦回收率、綜合利用率,累計建設國家級綠色礦山1101座。實施資源綜合利用“雙百工程”,開展國家“城市礦產”示范基地建設,完善廢舊物資回收網絡,統籌推進廢舊資源循環利用,提升再生資源加工利用水平。2021年,廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等9種再生資源循環利用量達3.85億噸。

五、綠色生活方式漸成時尚

綠色發展同每個人息息相關,每個人都可以做綠色發展的踐行者、推動者。中國積極弘揚生態文明價值理念,推動全民持續提升節約意識、環保意識、生態意識,自覺踐行簡約適度、綠色低碳的生活方式,形成全社會共同推進綠色發展的良好氛圍。

(一)生態文明教育持續推進

把強化公民生態文明意識擺在更加突出的位置,系統推進生態文明宣傳教育,倡導推動全社會牢固樹立勤儉節約的消費理念和生活習慣。持續開展全國節能宣傳周、中國水周、全國城市節約用水宣傳周、全國低碳日、全民植樹節、六五環境日、國際生物多樣性日、世界地球日等主題宣傳活動,積極引導和動員全社會參與綠色發展,推進綠色生活理念進家庭、進社區、進工廠、進農村。把綠色發展有關內容納入國民教育體系,編寫生態環境保護讀本,在中小學校開展森林、草原、河湖、土地、水、糧食等資源的基本國情教育,倡導尊重自然、愛護自然的綠色價值觀念。發布《公民生態環境行為規范(試行)》,引導社會公眾自覺踐行綠色生活理念,讓生態環保思想成為社會主流文化,形成深刻的人文情懷。

(二)綠色生活創建廣泛開展

廣泛開展節約型機關、綠色家庭、綠色學校、綠色社區、綠色出行、綠色商場、綠色建筑等創建行動,將綠色生活理念普及推廣到衣食住行游用等方方面面。截至目前,全國70%縣級及以上黨政機關建成節約型機關,近百所高校實現了水電能耗智能監管,109個城市高質量參與綠色出行創建行動。在地級以上城市廣泛開展生活垃圾分類工作,居民主動分類的習慣逐步形成,垃圾分類效果初步顯現。頒布實施《中華人民共和國反食品浪費法》,大力推進糧食節約和反食品浪費工作,廣泛深入開展“光盤”行動,節約糧食蔚然成風、成效顯著。

(三)綠色產品消費日益擴大

積極推廣新能源汽車、高能效家用電器等節能低碳產品。實施稅收減免和財政補貼,持續完善充電基礎設施,新能源汽車年銷量從2012年的1.3萬輛快速提升到2021年的352萬輛,自2015年起產銷量連續7年位居世界第一。同時,不斷完善綠色產品認證采信推廣機制,健全政府綠色采購制度,實施能效水效標識制度,引導促進綠色產品消費。推動綠色商場等綠色流通主體建設,鼓勵推動共享經濟、二手交易等新模式蓬勃發展,綠色消費品類愈加豐富,綠色消費群體持續擴大。

六、綠色發展體制機制逐步完善

推進綠色發展,體制機制是關鍵。中國加快構建和完善導向清晰、決策科學、執行有力、激勵有效的生態文明制度體系,持續提升綠色發展的政府治理效能,為綠色發展任務目標順利實現提供堅實保障。

(一)加強法治建設

堅持以法治理念、法治方式推動生態文明建設,將“生態文明建設”寫入憲法,制定和修改長江保護法、黃河保護法、土地管理法、森林法、草原法、濕地保護法、環境保護法、環境保護稅法以及大氣、水、土壤污染防治法和核安全法等法律,覆蓋各重點區域、各種類資源、各環境要素的生態文明法律法規體系基本建立。持續完善重點領域綠色發展標準體系,累計制修訂綠色發展有關標準3000余項。實施省以下生態環境機構監測監察執法垂直管理制度改革,嚴厲查處自然資源、生態環境等領域違法違規行為。建立生態環境保護綜合行政執法機關、公安機關、檢察機關、審判機關信息共享、案情通報、案件移送制度,強化生態環境行政執法與刑事司法的銜接,形成對破壞生態環境違法犯罪行為的查處偵辦工作合力,為綠色發展提供了有力法治保障。

(二)強化監督管理

建立完善推進綠色發展的目標評價考核制度,嚴格落實企業主體責任和政府監管責任。摒棄“唯GDP論英雄”的發展觀、政績觀,將資源環境相關指標作為國民經濟與社會發展的約束性指標,科學構建反映資源利用、能源消耗、環境損害、生態效益等情況的經濟社會發展評價體系,充分發揮考核“指揮棒”作用。建立和落實領導干部生態文明建設責任制,制修訂《黨政領導干部生態環境損害責任追究辦法(試行)》《中央生態環境保護督察工作規定》《領導干部自然資源資產離任審計規定(試行)》等黨內法規,在生態環境保護領域嚴格實施“黨政同責、一崗雙責”、盡職免責、失職追責。開展領導干部自然資源資產離任審計,對領導干部生態環境損害責任實行終身追究。建立中央生態環境保護督察制度,壓實生態環境保護工作責任,推動解決了人民群眾反映強烈的突出環境問題。

(三)健全市場化機制

中國逐步建立完善政府有力主導、企業積極參與、市場有效調節的體制機制,更好激發全社會參與綠色發展的積極性。創新和完善節水節能、污水垃圾處理、大氣污染治理等重點領域的價格形成機制,實施50余項稅費優惠政策,引導優化資源配置,支持促進資源節約和高效利用,推動綠色產業發展。建立統一的自然資源確權登記制度,在森林、草原、濕地、荒漠、水流、耕地等領域建立生態保護補償機制。探索建立生態產品價值實現機制,鼓勵支持社會資本參與生態保護修復。在科學合理控制總量的前提下,建立用水權、用能權、排污權、碳排放權初始分配和交易制度,開展全國碳排放權交易市場建設和綠色電力交易試點建設,進一步發揮市場在生態環境資源配置中的基礎性作用。大力發展綠色金融,形成綠色信貸、綠色債券、綠色保險、綠色基金、綠色信托等多層次綠色金融產品和市場體系。截至2021年末,中國本外幣綠色信貸余額15.9萬億元,綠色債券存量余額超過1.1萬億元,規模均居全球前列。

促進綠色發展、建設生態文明是全人類的共同事業。中國始終是全球生態文明建設的重要參與者、貢獻者和引領者,堅定維護多邊主義,積極參與打造利益共生、權利共享、責任共擔的全球生態治理格局,為人類可持續發展作出貢獻。

(一)積極參與全球氣候治理

中國堅持公平原則、共同但有區別的責任原則和各自能力原則,堅定落實《聯合國氣候變化框架公約》,以積極建設性姿態參與全球氣候談判議程,為《巴黎協定》達成和落實作出歷史性貢獻,推動構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系。提高國家自主貢獻力度,將完成全球最高碳排放強度降幅,用全球歷史上最短時間實現碳達峰到碳中和,充分體現負責任大國的擔當。積極開展應對氣候變化南南合作,2016年起在發展中國家啟動10個低碳示范區、100個減緩和適應氣候變化項目、1000個應對氣候變化培訓名額的合作項目,實施了200多個應對氣候變化的援外項目。

應對氣候變化合作會遇到各種波折和困難,但中國始終是全球氣候治理的行動派和實干家。中國將堅定不移推動實現碳達峰碳中和目標,一如既往積極參與應對氣候變化國際合作,建設性參與氣候變化國際談判,向發展中國家提供力所能及的支持和幫助,繼續為應對全球氣候變化重大挑戰作出中國貢獻。

(二)推進共建綠色“一帶一路”

中國始終致力于推進共建“一帶一路”綠色發展,讓綠色切實成為共建“一帶一路”的底色。積極推動建立共建“一帶一路”綠色低碳發展合作機制,與聯合國環境規劃署簽署《關于建設綠色“一帶一路”的諒解備忘錄》,與有關國家及國際組織簽署50多份生態環境保護合作文件。與31個共建國家共同發起“一帶一路”綠色發展伙伴關系倡議,與32個共建國家共同建立“一帶一路”能源合作伙伴關系。發起建立“一帶一路”綠色發展國際聯盟,成立“一帶一路”綠色發展國際研究院,建設“一帶一路”生態環保大數據服務平臺,幫助共建國家提高環境治理能力、增進民生福祉。積極幫助共建國家加強綠色人才培養,實施“綠色絲路使者計劃”,已為120多個共建國家培訓3000人次。制定實施《“一帶一路”綠色投資原則》,推動“一帶一路”綠色投資。中國企業在共建國家投資建設了一批可再生能源項目,幫助共建國家建設了一批清潔能源重點工程,為所在國綠色發展提供了有力支撐。

(三)廣泛開展雙多邊國際合作

中國積極推進資源節約和生態環境保護領域務實合作。成功舉辦《生物多樣性公約》第十五次締約方大會第一階段會議,以及《濕地公約》第十四屆締約方大會。積極參與二十國集團、中國-東盟、東盟-中日韓、東亞峰會、中非合作論壇、金磚國家、上海合作組織、亞太經合組織等框架下能源轉型、能效提升等方面合作,牽頭制定《二十國集團能效引領計劃》,成為二十國集團領導人杭州峰會重要成果。落實全球發展倡議,推動建立全球清潔能源合作伙伴關系。同時,與印度、巴西、南非、美國、日本、德國、法國、東盟等多個國家和地區開展節能環保、清潔能源、應對氣候變化、生物多樣性保護、荒漠化防治、海洋和森林資源保護等合作,推動聯合國有關機構、亞洲開發銀行、亞洲基礎設施投資銀行、新開發銀行、全球環境基金、綠色氣候基金、國際能源署、國際可再生能源署等國際組織在工業、農業、能源、交通運輸、城鄉建設等重點領域開展綠色低碳技術援助、能力建設和試點項目,為推動全球可持續發展作出了重要貢獻。

結束語

中國已邁上全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興新征程。人與自然和諧共生的現代化,是中國式現代化的重要特征。

中共二十大擘畫了中國未來發展藍圖,描繪了青山常在、綠水長流、空氣常新的美麗中國畫卷。中國將堅定不移走綠色發展之路,推進生態文明建設,推動實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展,讓綠色成為美麗中國最鮮明、最厚重、最牢靠的底色,讓人民在綠水青山中共享自然之美、生命之美、生活之美。

地球是全人類賴以生存的唯一家園,人與自然是生命共同體。保護生態環境、推動可持續發展,是各國的共同責任。中國愿與國際社會一道,同筑生態文明之基,同走綠色發展之路,守護好綠色地球家園,建設更加清潔、美麗的世界。

作者: 來源:新華社 責任編輯:jianping

太陽能發電網|nj-bjj.com 版權所有