能源危機(jī)下,歐洲“背叛”碳中和

《三體》故事的起源,是三體星人想殖民地球。

在前往地球的征途中,他們發(fā)射了兩個(gè)量子機(jī)器人——智子,光速趕往地球,破壞粒子加速器的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,務(wù)必在三體星人抵達(dá)地球前,把人類科技鎖死在四維空間里。

封鎖的效果很明顯。

當(dāng)面壁者“羅輯”從休眠中蘇醒后,看到人類社會(huì)先進(jìn)的人工智能與各種設(shè)備儀器,一度以為三體威脅已經(jīng)解除

《三體》故事的起源,是三體星人想殖民地球。在前往地球的征途中,他們發(fā)射了兩個(gè)量子機(jī)器人——智子,光速趕往地球,破壞粒子加速器的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,務(wù)必在三體星人抵達(dá)地球前,把人類科技鎖死在四維空間里。

封鎖的效果很明顯。

當(dāng)面壁者“羅輯”從休眠中蘇醒后,看到人類社會(huì)先進(jìn)的人工智能與各種設(shè)備儀器,一度以為三體威脅已經(jīng)解除。可實(shí)際上,人類多年來(lái)發(fā)展的只是應(yīng)用類工程技術(shù),科技理論仍停留在他休眠前的水平。

這一點(diǎn),在后來(lái)的水滴戰(zhàn)役中,體現(xiàn)得淋漓盡致:滿載全人類希望的太空戰(zhàn)艦,在小小的水滴面前,脆弱如蟬翼一般。

科技代差造成的降維打擊,讓人類第一次感受到絕望。而在技術(shù)封鎖背后,折射出的是整個(gè)三體世界的宇宙觀:

1.生存是文明的第一需要;

2.文明不斷擴(kuò)張與增長(zhǎng),

但宇宙中物質(zhì)的總量保持不變。

加上技術(shù)爆炸假說(shuō)與猜疑鏈,共同構(gòu)建出一套赤裸裸的叢林法則:在看不見(jiàn)對(duì)方的黑暗森林中,每個(gè)文明都是帶槍的獵人。誰(shuí)的技術(shù)落后并率先暴露,就會(huì)面臨被奴役或清除的絕境。

殘酷,黑暗,卻無(wú)比真實(shí)。

不過(guò),三體星人畢竟是虛構(gòu)的,作者大劉對(duì)宇宙社會(huì)學(xué)的猜想,更多源于對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的觀察。

01

大分流

一個(gè)是李約瑟之問(wèn):為什么中國(guó)科技長(zhǎng)期領(lǐng)先于其他文明,到19世紀(jì)卻突然衰落?

另一個(gè)是韋伯之問(wèn):為什么資本主義萌芽最先誕生于中國(guó),工業(yè)文明卻在英國(guó)率先發(fā)生?

美國(guó)學(xué)者彭慕蘭曾試圖作答,所著的《大分流》一時(shí)轟動(dòng)了西方學(xué)界。核心觀點(diǎn)為:西方相對(duì)東方,在19世紀(jì)前,并無(wú)任何優(yōu)勢(shì)。唯一的區(qū)別,在于煤炭的分布位置。

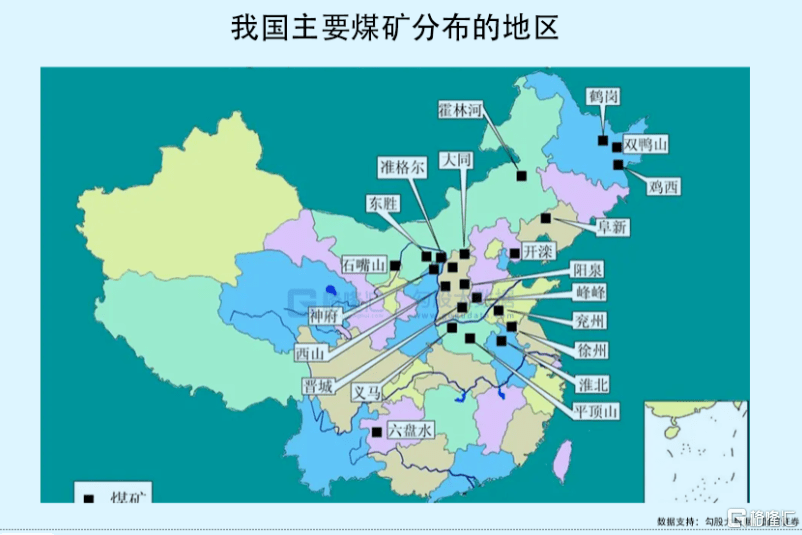

明清兩朝,中國(guó)盡管幅員遼闊,經(jīng)濟(jì)區(qū)與能源區(qū)卻嚴(yán)重分離——繁榮之地遠(yuǎn)在江南,煤礦卻多在北方。在以畜力交通為主的時(shí)代,運(yùn)輸十分困難。

與之相對(duì)的,英國(guó)因?yàn)閲?guó)土狹小,礦脈無(wú)論處在何地,都不會(huì)距離倫敦太遠(yuǎn),為18世紀(jì)中葉開(kāi)始的工業(yè)革命,提供了源源不斷的燃料。

可以這樣說(shuō),彈丸小邦能先發(fā)制人,成就日不落帝國(guó)的輝煌,煤炭是最大功臣。

也正是煤炭這一能源的出現(xiàn),讓清朝與英國(guó)出現(xiàn)了“大分流”。

百年后,相似的劇情,在大西洋彼岸重新上演。

1859年,第一口現(xiàn)代意義的油井——德雷克井,出現(xiàn)在美國(guó)賓夕法尼亞州,石油工業(yè)就此開(kāi)啟,同時(shí)奠定了美利堅(jiān)稱霸電氣時(shí)代的基礎(chǔ)。

在隨后的歷史進(jìn)程中,這些先發(fā)國(guó)在世界舞臺(tái)上,擁有了制定游戲規(guī)則的權(quán)利。并通過(guò)這些規(guī)則,削弱、限制后發(fā)國(guó)的發(fā)展,長(zhǎng)期在國(guó)際關(guān)系中維持優(yōu)勢(shì):

一戰(zhàn),協(xié)約國(guó)獲勝,英、法、美挾勢(shì)建立“凡爾賽-華盛頓體系”,制定世界新秩序。戰(zhàn)敗國(guó)與廣大被殖民的落后國(guó)家,受到極大的限制。

二戰(zhàn),軸心國(guó)戰(zhàn)敗,美、英、蘇三巨頭又建立了“雅塔爾體系”,隨后全球進(jìn)入美、蘇兩極爭(zhēng)霸時(shí)期,世界被劃分為兩個(gè)陣營(yíng)。

1974年,美國(guó)與沙特達(dá)成石油美元協(xié)議,將本國(guó)貨幣與世界交易量最大的商品掛鉤,構(gòu)成霸權(quán)的基石。

直到蘇聯(lián)解體,美利堅(jiān)已獨(dú)步全球,憑借經(jīng)濟(jì)、軍事、科技等全面優(yōu)勢(shì),在技術(shù)上卡脖子,收割世界。

以上種種限制,與三體中的智子所為,頗有相似:利用技術(shù)代差優(yōu)勢(shì),在全球有限的資源中,維持強(qiáng)勢(shì)文明的擴(kuò)張需求。

然而,在核威懾的今天,國(guó)與國(guó)之間已無(wú)法通過(guò)大規(guī)模熱戰(zhàn),來(lái)重塑利益格局。所以,適用數(shù)千年,通過(guò)戰(zhàn)爭(zhēng)達(dá)到目的的方式,轉(zhuǎn)移到了經(jīng)濟(jì)和商業(yè)層面上的競(jìng)爭(zhēng)。

碳中和,就是現(xiàn)代社會(huì),維持國(guó)際代差格局的新規(guī)則。

02

陽(yáng)謀

《零碳社會(huì)》的作者杰米里·里夫金曾斷言:碳泡沫是人類歷史上最大的經(jīng)濟(jì)泡沫。而化石燃料文明的崩潰,很可能發(fā)生在2023-2030年之間。

那么,誰(shuí)能取代其地位?列國(guó)政府將目光投向核能、光能、風(fēng)力、水力等新能源。

而在新能源之上,以歐洲日本為首的發(fā)達(dá)國(guó)家,還畫(huà)出了一幅更宏偉的藍(lán)圖——碳中和。

2015年,196個(gè)國(guó)家和地區(qū)一致通過(guò)《巴黎協(xié)定》,提出要“把全球平均氣溫升幅控制在工業(yè)化之前2℃以內(nèi)。”

全球碳中和的目標(biāo)自此真正開(kāi)始。

這里必須要強(qiáng)調(diào)一點(diǎn):碳中和除了是一個(gè)環(huán)保概念,更是一個(gè)政治經(jīng)濟(jì)概念——在全人類生存威脅的大是大非面前,這是天然的政治正確。

否則,就別想擠入全球化的隊(duì)伍中。

但眾所周知,只要有生產(chǎn),就會(huì)有碳排放。而想要達(dá)到碳中和,就必須減少碳排放,并回收多余的碳。

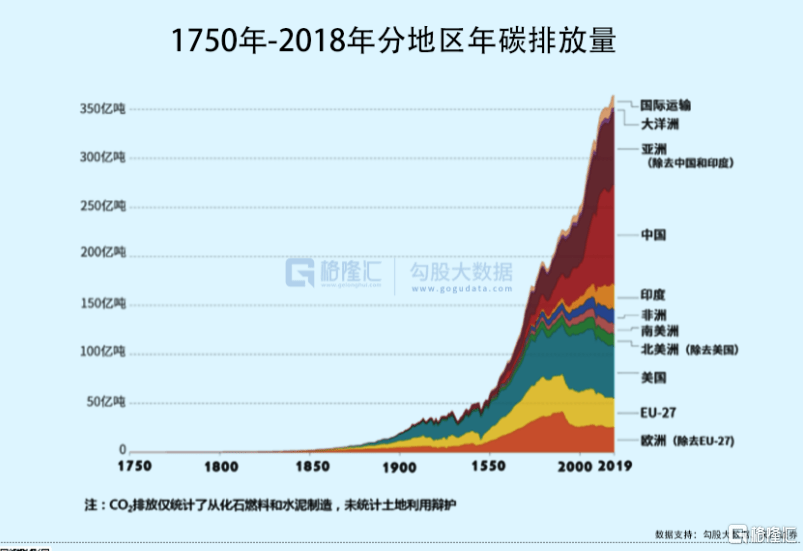

西歐與北美地區(qū)的發(fā)達(dá)國(guó)家,經(jīng)過(guò)兩個(gè)多世紀(jì)的工業(yè)化,碳排放最高的時(shí)期早已過(guò)去,已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”。同時(shí),因?yàn)榭萍紭?shù)的枝干相對(duì)繁茂,有余力通過(guò)新技術(shù)發(fā)展,漸漸減少碳排放。

只是,在自己上岸后,它們開(kāi)始以碳排放不達(dá)標(biāo)為由,向發(fā)展中國(guó)家施壓,還讓一切覺(jué)得理所當(dāng)然。

仍在發(fā)展中的國(guó)家,不僅工業(yè)化尚未完成,科技成長(zhǎng)也仍有很長(zhǎng)的路要走,還要因?yàn)樽陨淼奶寂欧牛蚱渌麌?guó)家購(gòu)買(mǎi)“配碳額”。

為了融入全球經(jīng)濟(jì)圈,一面要催動(dòng)工業(yè)化和科技樹(shù)成長(zhǎng),一面又要在成長(zhǎng)過(guò)程中為自己排放的碳買(mǎi)單——對(duì)所有后發(fā)國(guó)家而言,這明顯是一種壓制。

一如“凡爾賽-華盛頓體系”和“雅塔爾體系”。

所以碳中和的真相,是發(fā)達(dá)國(guó)家的貿(mào)易壁壘:用限制商品出口、限制能源進(jìn)口,完成對(duì)發(fā)展中國(guó)家的雙殺。

如果不遵從規(guī)矩,不僅名義上要背負(fù)不顧人類大義的罵名,還要遭受“主流世界”的孤立。在全球化的時(shí)代,這是不可承受之代價(jià)。

所以,“碳中和”三字,首先是第一、第二世界維持現(xiàn)有秩序的階梯,其次才是環(huán)保概念。

這很容易看出來(lái),規(guī)則的制定者也不屑于掩飾。陽(yáng)謀之所以比陰謀更令人無(wú)奈,就在于即便明白了也無(wú)計(jì)可解。

除非制定規(guī)則的人,自己打破規(guī)矩。

作者: 來(lái)源:格隆匯 責(zé)任編輯:jianping

太陽(yáng)能發(fā)電網(wǎng)|nj-bjj.com 版權(quán)所有