光伏經濟的現狀和面臨的困難

文/鄭勇編者按:作者鄭勇先生從事光伏行業多年,其萬字雄文《從綠電經濟時代的大視角,論我國光伏經濟的未來走向》,對光伏產業發展有著獨到解讀,本網授權刊載該文,為便于閱讀,特分拆為三篇文章連續刊發。關鍵詞:光伏經濟、移動新能源產業、綠電經濟相比石化能源,作為清潔能源的光伏發電在現有能源體系中的市場競爭力明顯偏弱,其可持續

這一制度設計,可以說是非常完美。實踐也證明該制度行之有效,不但連續5年讓中國光伏裝機增長領先世界各國,也讓中國光伏制造業在歐美市場圍堵下仍得以快速壯大,并逼得歐美同行紛紛破產。

不過,任何產業政策都有拐點,一旦拐點出現,很可能就會出現負激勵。

筆者認為,現行光伏產業扶持政策的拐點,可以從“年度可再生能源附加收取總額(光伏部分)”和“年度光伏補貼總額”之間的函數關系來看,其結果可能存在著粗放型增長、極端化增長和高質量增值等三種走向。

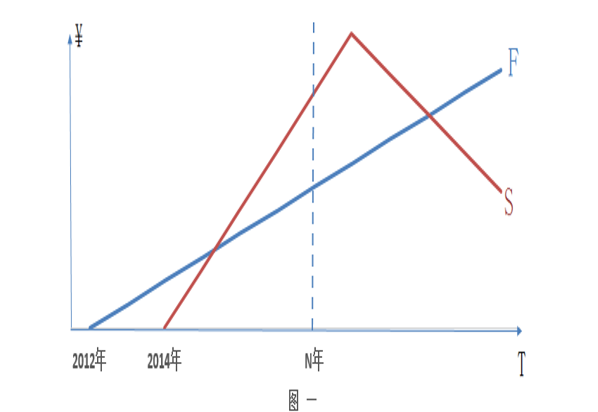

圖一:粗放型增長模式

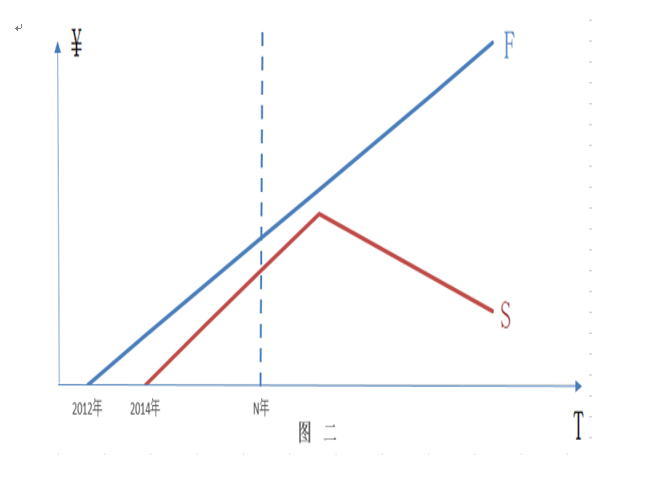

圖二:極端化增長模式

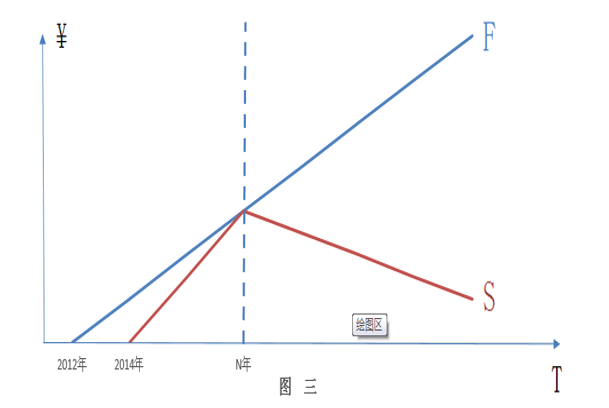

圖三:高質量增值模式

備注:N:新增光伏補貼完全退坡之年;F:年度可再生能源附加收取總額(光伏部分);S:年度光伏補貼總額

在粗放型增長模式下,瘋狂追求數量的增長和規模的疊加,年度裝機規模增長過快,無法保證行業的高質量發展。補貼退坡之年還沒到,年度可再生資源附加收取的總額就已遠遠低于年度光伏補貼總額,補貼需求將快速超出資金供給,造成光伏發電補貼沒法按時支付。

在極端化增長模式下,理想的狀態是裝機規模增長均衡,年度可再生能源附加收取總額的增長速度遠遠大于年度光伏補貼總額的增加,補貼需求小于資金供給,始終有資金結余,補貼隨時可以退坡。但最糟糕的狀態是光伏裝機增幅緩慢或停滯不前,幾乎沒有補貼需求,行業發展不起來,產業扶持政策失效。

而高質量增值模式中,在保持一定速度增長的同時,還能兼顧高質量,裝機規模增長可控,行業良性發展。年度可再生能源附加收取總額的增長速度與年度光伏補貼總額的增加的函數關系能隨時調控,補貼需求適度大于資金供給,恰好在補貼退坡之年,實現補貼與資金需求平衡,但始終不會出現補貼拖欠。

作者:鄭勇 來源:太陽能發電網 責任編輯:admin

太陽能發電網|nj-bjj.com 版權所有