世界能源未來何去何從?

(1) 煤炭:全球煤炭消費趨于平緩

BP認為,煤炭消費在展望期間大體平緩,2040年煤炭在一次能源中的比例下降至21%,達到自工業革命以來的最低值。盡管中國煤炭消費見頂,中國依然是世界上最大的煤炭市場,到2040年占全球煤炭需求的40%。中國和經合組織消費量減少的部分,將被印度及其他新興亞洲經濟體的需求增加所抵消。印度是煤炭最大的增長市場,在全球煤炭需求中的占比將從2016年的略高于10%翻倍至2040年的25%左右。(見圖3)

對于煤電的未來,BP和BNEF態度截然相反。BP認為,雖然發電的燃料結構將發生重大轉變,煤炭到2040年仍是電力的最主要能源來源,占比近30%。BNEF則憂心,當可再生能源已經足夠便宜的時候,棄電對成本的影響將會很低,煤電或將成為最大的輸家。原因在于,從度電成本角度,煤電將無法與風電和光伏競爭;從系統靈活性角度,煤電將無法與燃氣發電以及儲能競爭。最終,大部分煤電資產會被擠出市場。其在《2018新能源市場長期展望(NEO)》中預測,隨著風電、光伏成本優勢的增加,到本世紀中葉,全球煤電占比將從目前的38%縮減至11%;化石能源在電力結構中的占比將從目前超過2/3的水平,降至2050年的29%。

(2) 石油:全球石油行業仍將持續發展

IEA《石油市場報告2018》顯示,強勁的世界經濟增長需要更多石油,預計石油需求增速將達到年均120萬桶/日,到2023年石油需求將達到1.047億桶/日,比2017年增加690萬桶/日。其中,中國和印度將合計貢獻近50%的全球石油需求增長,不同的是,中國到2023年的石油需求增速與2010~2017年相比有所放緩,而印度石油需求增速將略有上升。BP的預測與IEA類似,到2040年,全球石油的日均消費量將達到1.05億桶/日,比2016年增加11.7%。不過在21世紀30年代中后期,石油的消費量會出現增長停滯。

IEA石油工業與市場部門負責人阿特金森解讀《石油市場報告2018》時指出,未來六年石油市場將經歷兩個階段,2020年前非歐佩克國家原油供應將大于需求增長;但其后至2023年,如果投資持續不足,全球作為緩沖的有效備用產能將僅能達到需求的2.2%,在新的供應投產之前,石油價格波動增加的可能性上升。

在未來20年內,石油作為交通的主要能源地位仍無法被替代,BP《世界能源展望2018》的數據顯示,有55%的石油將被用作交通能源。與此同時,石油作為化工用途其消費量也將增加,因此總體而言,全球石油產業將持續發展。

(3) 天然氣:將超越煤炭成為第二大能源

對于未來天然氣的發展,各機構態度樂觀,認為天然氣將在2025年前后超越煤炭,成為世界第二大能源。埃克森美孚的數據顯示,天然氣在一次能源中的比重將從2016年的23.1%增至2040年的25.7%,到2040年全球天然氣需求將比2016年增加近40%,年均增長1.3%,天然氣將貢獻全球能源需求增量的37.2%。BP則認為,到2040年天然氣在一次能源占比從24.1%增至26.2%。

IEA《天然氣市場報告2018》分析指出,中國將主導不斷增長的天然氣需求。預計未來5年全球天然氣需求將平均增長1.6%,而新興亞洲市場將成為需求的主要引擎。由于中國的“藍天”政策和改善空氣質量的動力,僅中國就占到了2022年全球需求增長的三分之一。(見圖4)

對于天然氣發電,BNEF《2018新能源市場長期展望》的觀點是,氣電的未來在于角色價值,而非發電量,氣電的角色將從提供全天候基荷電力轉變為可再生能源的備用電源。根據預測,2017年至2050年期間,全球發電行業的煤炭消費量將下降56%,天然氣消費量則上升14%。

(4) 可再生能源:未來將強勁增長

未來幾年,風電光伏等新能源將實現快速增長已成行業共識。埃克森美孚在報告中樂觀地表示,太陽能和風力發電在能源供應中增長最快,合計增長達到400%左右;到2040年,太陽能和風力發電合計可能翻三倍。BP則指出,風能和太陽能的競爭力日益增強,使得可再生能源強勁增長成為可能。補貼制度到21世紀20年代中期會逐步取消,可再生能源相對于其他燃料的競爭力日益增強。中國是最大的增長來源,印度到2030年將會成為第二大增長來源。

BNEF《2018新能源市場長期展望》預測,2018年至2050年間,全球范圍內新 增發電裝機投資將達到11.5萬億美元,其中8.4萬億美元(73%)用于風電和光伏。該報告預測,隨著風電及光伏成本的快速走低及電池儲能造價的下降,到2050年,風電和光伏發電量占比有望接近50%。

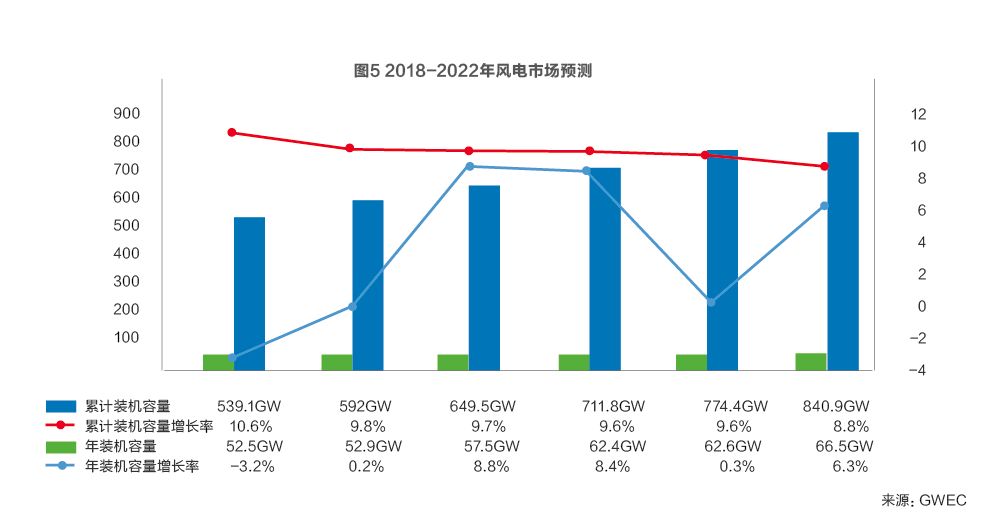

而根據GWEC《2017年全球風電發展報告》對2018-2022年全球風電市場的預測,2018年全球風電市場將基本保持在2017年的水平,2019年和2020年全球風電市場恢復增長,21世紀20年代初將再次突破60吉瓦;到2022年底,累計風電裝機容量總量將達到840吉瓦。(見圖5)

《世界能源發展報告2018》指出,世界各國對可再生能源的發展主要集中在太陽能、風能及生物質能方面,旨在加快能源轉型進程、提高能源安全及減少對化石能源的依賴。

世界各國向綠色、低碳等清潔能源及可再生能源積極轉型的信號主要體現在幾個方面,即能源政策的積極轉型、發電成本的不斷下降、能源投資重心向綠色清潔化能源轉移、產業結構和能源消費結構進一步優化及人工智能在可再生能源領域的開發應用等。

全球主要國家不約而同地加快了低碳化乃至“去碳化”能源體系的發展步伐。歐美發達國家先后提出了明確的能源轉型計劃、轉型目標及推進措施,這是新科技革命、氣候變化及綠色低碳背景下國際能源體系發生深刻變化的重要先導信號。就發電成本而言,IRENA(國際可再生能源署)數據顯示,未來兩年內,包括生物質能、水力等在內的可再生能源發電成本將會與化石燃料發電成本幾近持平,而發電成本的下降也是世界能源發展進入新時代的重要信號。伴隨著氣候變化及《巴黎協定》的簽署,全球能源轉型提速使得可再生能源的長期前景更加確定、投資風險降低、投資規模連續7年超過2000億美元。從目前國際可再生能源投資形勢看,風力和太陽能光伏發電是可再生能源投資的兩個主要領域。該報告同時指出,就世界各地區可再生能源投資情況看,可再生能源投資區域重心正在逐漸“東移”,以中國、印度、巴西為代表的新興經濟體的可再生能源投資基本處于穩定狀態,2006-2015年間,新興經濟體對清潔能源的投資年均增長率近52.4%,全球可再生能源投資呈不斷增加趨勢。

產業結構和能源消費結構的進一步優化調整對未來可再生能源的發展起到一定的推動作用。同時,新工業革命的爆發將人工智能與能源體系進行充分融合過程中,人工智能技術成為電網發展的必然選擇,也成為當今能源電力轉型的重要戰略支撐。

未來可再生能源發展潛力巨大,中國可再生能源發展前景也十分樂觀。推進能源革命及綠色低碳清潔能源體系發展,是我國未來能源發展的重要突破點。

中國正在向低碳能源轉型,我國是過去20年間世界最大的能源消費國,也是全球能源增長的最主要來源。但是由于我國正在轉向更可持續的增長模式,其能源也需要轉變。在漸進轉型情景下,我國的能源需求預計平均每年僅增長1.5%,少于它在過去的20年間的增長率的四分之一。同時,能源結構也發生顯著變化,由其經濟結構轉型和向清潔、低碳能源轉變的意愿所驅動。

作者: 來源:石化行業走出去聯盟 責任編輯:jianping