關于應用火電廠灰場建設光伏電站的探討

4.2項目建設場地防洪、內澇問題及解決方案

4.2.1灰場原狀及排洪標準、排洪設施簡介

電廠灰場為二級灘涂灰場,灰場壩內匯水及壩外潮位的重現期為:設計標準30年、校核標準100年。

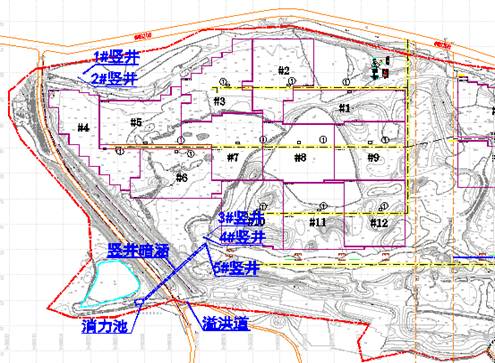

灰場的東部現存1-1#水塘、1-2#水塘,塘底標高約為2.5m,兩塘之間新建道路下埋設有D=1.0m的排水圓形涵管。實測的灰場現狀地形圖顯示:灰場中部及西部的主要貯灰區,貯灰高程在3.5m~11.2m,灰場總體地形呈北高南低的形態,貯灰區的中南部現有一條排洪水沖刷灰渣自然形成的由東向西的排洪溝道,溝道底標高8.0m~4.5m。貯灰區場地內地形起伏較大,主要有四個水塘,一個開挖灰渣形成的低洼區。(1)灰場西北角水塘:原灰場設有兩座排洪豎井排出該水塘的匯水至場外;(2)灰場中部現有一開挖灰渣形成的水塘,塘底標高約約6.14m;(3)灰場東南角水塘,塘底標高約約3.2m,為電廠預留的事故灰場區,從場外南一環路南側的2#水塘匯集的洪水,通過南一環路下4.0m×4.0m的橋涵后,經該水塘流至自然形成的排洪溝道;(4) 緊鄰1-1#水塘的西側為3#水塘,塘底標高約約6.0m,3#水塘的水經自然形成的排洪溝道排到灰場西南角的灰渣低洼區;(5)灰場西南角的灰渣低洼區,為灰場目前挖灰形成,低洼區的底標高約在4.5m~7.20m,整個灰場范圍(除西北角)的匯水,通過灰場中南部的排洪溝道及灰場的貯灰坡面,最終匯集到該低洼區,該低洼區原灰場設有三座排洪豎井排出灰場的匯水至場外。灰場各水塘位置及新建排洪設施布置、原有排洪設施布置如圖三、圖四所示。

圖三 灰場各水塘位置、新建排洪設施布置

圖四 場原有排洪設施布置

1#、2#排洪豎井位于灰場西北角水塘,豎井內徑D=1500mm,井座為鋼筋混凝土結構,井筒為磚砌結構。兩井串接,采用1.2m×1.6m的鋼筋混凝土涵洞向西穿過灰場主壩將塘內的洪水排至場外。1#、2#豎井均可以排水,但結構均呈現一定程度的破壞,現狀如圖五(一)、五(二)所示。

圖五(一) 1#、2#豎井現狀圖 圖五(二) 1#、2#豎井現狀圖

3#、4#、5#排水豎井位于該低洼區臨近灰場主壩,豎井內徑約D=2500mm,井座為鋼筋混凝土結構,井筒為磚砌結構。三井串接,采用約2.0m×2.0m的鋼筋混凝土涵洞向西南穿過灰場主壩將灰場內的洪水排至場外,暗涵排出口已建消力池一座。3#、4#、5#豎井均可以排水,3#、4#、5#豎井的井筒被鑿開孔洞,4#豎井的井座被鑿開一較大泄水口,井座鋼筋外露,3座排洪豎井的結構均呈一定程度的破壞,豎井、暗涵出口、消力池現狀如圖見圖六(一)、圖六(二)、圖七、圖八。

圖六(二) 3#、4#、5#豎井

圖七 豎井暗涵出口 圖八 消力池

因灰場原豎井涵洞的排洪能力不足,灰場遇大洪水時蓄水水位過高,后來在灰場西南角豎井處,增設了一條溢洪道。溢洪道寬9.0m~12.0m,入口標高約12.0m,下穿馬路處采用預埋8根外徑D=1.0m的鋼筋混凝土圓涵,涵底標高約11.0m。當灰場場內洪水位超過12.0m時,部分洪水通過溢洪道分流外泄,以保證灰場的安全。溢洪道及預埋的鋼筋砼管道現狀如圖圖九、圖十所示。

圖九 溢洪道 圖十 鋼筋砼管道

灰場封場后,根據光伏電站規模(60MW)確定防洪標準為50年一遇,計算對應標準下的洪水量及內澇水位,站址區域50年一遇高潮位為5.24m,50年一遇洪水位約9m,場地將完全被淹沒,淹沒深度2-5米。原溢洪道因溢流口標高約12.0m,無法發揮排洪作用,灰場原有的豎井排洪系統,因排洪能力不足,且結構已發生一定程度的損壞,故需新建排洪設施,原有的排洪系統繼續保留使用,新建排洪設施對原有的排洪豎井及溢洪道不會產生影響。

作者:曾華鋒 林國楠 宗清 來源:太陽能發電網

責任編輯:wutongyufg